【高考30年】云南知青:我们要上学

方铁全家福

方铁,知青年代的技术骨干,后来成为一名有成就的学者

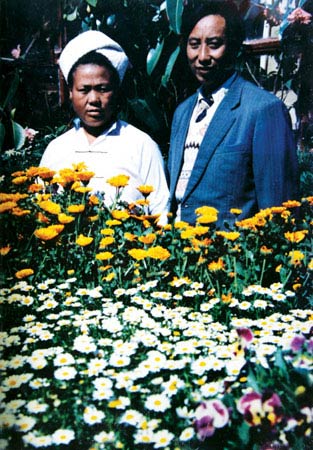

方铁,知青年代的技术骨干,后来成为一名有成就的学者  姚德兴与他的傣族妻子

姚德兴与他的傣族妻子  姚德兴,老婆,三女儿,外孙

姚德兴,老婆,三女儿,外孙 李巨涛夫妇

李巨涛夫妇

这是一张珍藏多年的全家福:后排左起第一位,方铁:胸佩云南大学校徽;左起第二位,方钢:佩昆明师范学院校徽;右起第一位,方敏,佩云南师范大学校徽。第二排左一,常洪,胸前别昆明医学院校徽,右一,方慧,佩昆明师范学院校徽……就像在财富匮乏的年代,人们拍照要穿上顶考究的衣服,亮出明晃晃的手表一样,在知识珍稀的年代,点缀在胸口的一枚大学校徽,比首饰更加罕有和高贵。

现在年纪相仿的年轻人,几乎10个人里有8个是大学生,而大学生里头,又几乎10个有8个根本不戴校徽。那会儿可不是这样。这批恢复高考后的第一代大学生,曾经的共同身份是知青。所谓“知识青年”,其实是被剥夺了求知权利的青年,或者起码是知识之路被中断了的青年。

父亲口中的大学如此迷人

方家姐弟4人,有3位是知青,远放云南边陲的时候,方铁刚升上高一,小弟方钢上到初三,大姐方慧最为委屈,已经上到高三,离大学门槛一步之遥,“我大姐是班里的学习尖子,上大学肯定不成问题的,当时连志愿都想好了,要学外语。”

外语没有学成,倒被迫学起了傣语,方铁姐弟3人去往的知青点,都在中缅边境的瑞丽地区,是傣族聚居地,那里人少田多,知青的到来为当地输入了大量青壮劳力。“每个人发一头牛,一架犁,就开始犁田。犁田、扒田、挑秧、插秧……劳动一天的收入是1毛4分钱,可换两盒火柴。”知青闲了经常教寨子里的傣族人学说汉语,也跟老乡学会了不少傣话。方铁和姐姐后来成为研究西南民族史的教授专家,他们的傣语基础就是那时打下的。

方铁的父亲方龄贵,著名历史学家。老先生是西南联大毕业生,因有二分之一蒙古血统,逐渐对蒙元历史发生兴趣,师从姚从吾和邵循正,专攻蒙元史。1946年在北京大学研究院文科研究所史学部获硕士学位后,返昆明母校任教。

因此,方家儿女几乎从小就是在大学的氛围下成长的,他们时常听父亲讲起求学时接触到的许多教授、名家,无限神往:

——邵循正先生在西南联大作学术讲演,《元遗山与耶律楚材》,吸引了很多人来听,时间在晚上,教室里坐满了人。老师中姚从吾、罗常培、毛子水、吴宓都来了。不料开讲不久就电停灯熄。邵先生离开手拟的提纲,摸着黑继续讲下去,旁征博引,有声有色,黑暗之中听者鸦雀无声。讲演快结束时,电灯亮了,全场掌声雷动。

……

父亲口中的大学如此迷人。但是

下一篇:没有了

相关文章: